El programa económico demanda un punto de inflexión

El programa económico demanda un punto de inflexión, análogo al de septiembre 2024, aunque luce imprescindible un arreglo con el FMI. Pero eso no ocurrirá con cualquier programa.

Escribe Jorge Vasconcelos*

Septiembre de 2024 fue un mes bisagra en el programa económico, porque a partir de ese momento la tasa de inflación perforó el piso del 4% mensual.

Además, el Banco Central retomó las compras de dólares por montos significativos, de la mano de la mayor oferta de argendólares derivada de préstamos y suscripción de Obligaciones Negociables, contrapartida de ahorros que se acogieron al blanqueo de capitales.

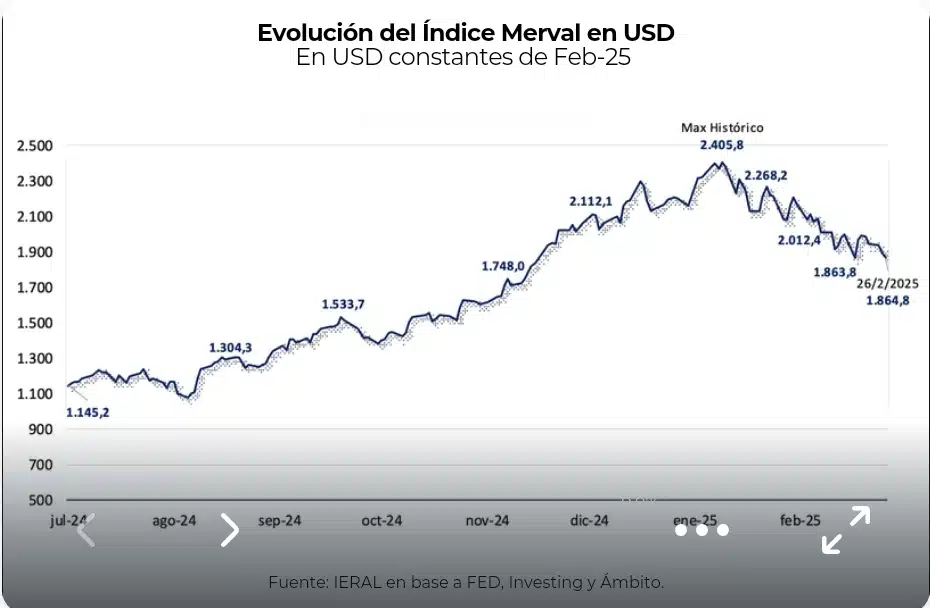

El ciclo descripto incluyó la valorización de las cotizaciones bursátiles en nada menos que un 85,7%, medidas al dólar libre, entre agosto y enero (en términos reales), y la caída del riesgo país, desde los 1600 puntos hasta un piso de 561 puntos, para igual período.

El telón de fondo de ese círculo virtuoso fue el afianzamiento del nivel de actividad, confirmando que el férreo control del gasto público no es un instrumento recesivo en economías como la de la Argentina.

Luego del rebote del 4,1% del tercer trimestre en relación al segundo (que marcó el piso de la recesión), la variación del PIB del cuarto trimestre de 2024 vs el tercero puede estirarse en 1,3%, guarismo que coloca a la economía en una velocidad crucero levemente superior al 5% anualizado, que podría extrapolarse a 2025, en la medida en que se logre consistencia en el manejo de la macro.

El tema es que parte de esas “buenas noticias” de fin del año pasado y principios del año en curso de algún modo estaban descontadas.

En realidad, como se analizó en un artículo publicado el 23 de diciembre pasado, con el título “La confianza, muy por delante del éxito pleno de las reformas”, para extender la racha positiva en los mercados hacía falta alcanzar nuevos hitos.

Por el contrario, desde el pico de enero, el Merval en dólares cayó un 22,5% hasta el presente, mientras que el riesgo país se incrementó en 188 puntos básicos, hasta un nivel que cierra en esta etapa la posibilidad de acceder al mercado internacional para refinanciar vencimientos de pasivos externos.

Al mismo tiempo, para lograr el rollover de deuda doméstica, el Tesoro ha tenido que aceptar tasas en pesos que, asociadas a la pauta cambiaria del 1%, implican rendimientos en torno al 20% anual en dólares.

- Tasas de interés

Las tasas de interés empiezan a subir por varios factores:

- el volumen de vencimientos de deuda doméstica que habrán de operar entre marzo y junio (ver más abajo); el hecho de que el sistema financiero se ha volcado al crédito privado y demanda menos títulos públicos;

- reservas netas negativas y déficit en cuenta corriente del balance de pagos que alimentan una expectativa de devaluación que, medida por el ROFEX, supera en 13,1 puntos porcentuales el 12,7% de variación anual que implica la pauta cambiaria;

- una política monetaria definida para la transición hasta la salida del cepo (el techo a la base monetaria amplia) que resulta cada vez más disfuncional.

En realidad, la suba de tasas medida en dólares en cierto modo fue inducida por el propio gobierno, al establecer desde principios de febrero una diferencia de 1,4 puntos/mes entre la tasa de política monetaria (2,4%) y el ritmo mensual de la devaluación del peso, ahora al 1% (aunque no sea fácil fijar esos dos precios a la vez).

A través del “carry trade” se busca mantener activa la oferta de dólares de origen financiero en el mercado oficial.

En igual dirección jugó la “devaluación fiscal” dispuesta para las exportaciones agrícolas, que en el momento inicial implicó un salto cambiario cercano al 10% para el caso de la soja, por la magnitud de la rebaja de retenciones.

Esto se reflejó en un ritmo de liquidación de divisas agroindustriales cercana a los 2,2 mil millones de dólares en febrero, levemente por encima de los 2,1 mil millones de enero.

En ese sentido, la divergencia entre el gobierno y el staff es relativa, porque el oficialismo no podrá lograr una macro tranquila y manejable hacia los meses previos a octubre si comienzan a acumularse expectativas de devaluación por haberse dejado para después de las legislativas las correcciones de política.

Y, desde el punto de vista del FMI, antes que un desmonte rápido y completo del cepo, las prioridades en esta etapa estarían centradas en frenar el deterioro de la cuenta corriente del balance de pagos y comenzar a recuperar reservas externas (a largo plazo, cepo es antónimo de acumulación de reservas, pero en el corto plazo puede haber senderos intermedios). La entrada de capitales y el nivel de la tasa de interés deberían encontrar un equilibrio razonable entre marzo y octubre y esto no será posible dejando acumular desequilibrios.

La brecha entre el “dólar ROFEX” a un año y el guarismo que surge de extrapolar la pauta cambiaria del 1% mensual es un llamado de atención que no puede ignorarse.

Si los fondos frescos disponibles para la Argentina son limitados, entonces el FMI no podrá imponer condiciones para una salida abrupta del cepo.

Seguramente, la discusión está centrada en la parte de las restricciones cambiarias en vigencia que son contraindicadas para el objetivo de comenzar a recuperar reservas (de un modo gradual, inevitablemente).

Si el staff accede a un programa que incluya una contribución significativa a las necesidades de financiamiento de la Argentina en 2025, ¿qué se necesita a cambio?

Es posible que, en primer lugar, en esa agenda se encuentre la cuestión del “blend”, el esquema por el cual los exportadores liquidan el 20% de sus operaciones en el mercado libre de cambios.

Por esta norma, y con la actual brecha cambiaria, el tipo de cambio de exportación es aproximadamente 3% superior al que rige para las importaciones.

Si se eliminara el blend se lograría que, entre abril y diciembre de este año, aumente la oferta de dólares en el mercado oficial en unos 13.000 millones, al costo de desalimentar la afluencia de divisas hacia el mercado libre.

Una movida de estas características tiene una serie de efectos colaterales que el programa necesita calibrar:

a) ¿qué ocurriría con la brecha cambiaria si hay menos oferta en el mercado libre?;

b) qué medidas compensatorias podrían aplicarse para que el mercado libre no quede desbalanceado;

c) el tipo de cambio de exportaciones e importaciones, ¿en qué nivel se unificaría? (hay una diferencia de 3% entre ambos);

d) ¿seguiría a partir de allí el deslizamiento al 1% mensual, o se pasaría a un esquema de banda angosta?

Es cierto que la capacidad de intervención del Banco Central en la punta vendedora estaría limitada, pero del otro lado la liberalización del cepo sería sólo parcial, subsistiendo restricciones para vectores importantes de demanda potencial en el mercado oficial de cambios.

Respecto al punto de llegada del esquema monetario-cambiario, todo indica que el gobierno estaría abandonando la idea de la “dolarización endógena”: si el programa con el FMI tendrá que ser avalado por el Congreso, no habría votos suficientes para optar por ese camino.

En ese caso, también podría entrar en revisión la regla de una base monetaria amplia fija en términos nominales, facilitando el manejo de la política monetaria por parte del Banco Central.

En esencia, se trata de oscilaciones que desafían el objetivo de mantener variables clave bajo control de cara a las legislativas de octubre, junto con la evaluación del tipo de medidas y el costo de amortiguar eventuales turbulencias.

Aunque la base de comparación pueda ser engañosa, los ingresos coparticipados de provincias, que habían aumentado en la medición interanual un 98% nominal en enero, con una diferencia positiva de 13,5 puntos porcentuales contra una inflación de 84,5%, están profundizando en forma significativa esa tendencia de acuerdo a los datos de febrero.

Aunque al momento de cerrarse este informe no estaba disponible la información oficial, en febrero las transferencias automáticas por coparticipación efectuadas desde Nación se habrían incrementado en torno al 94% nominal, superando por nada menos que 26,5 puntos porcentuales a la inflación estimada de 67,5%.

Dicho sea de paso, este fenomenal plus de ingresos debería habilitar una agenda en las provincias más comprometida con el recorte de impuestos distorsivos y/o con el financiamiento de obras de infraestructura indispensables.

El año electoral permitirá constatar qué proporción de gobernadores está verdaderamente encolumnado con un nuevo modelo de país.

*Coordinador General de Revista Novedades. IERAL. Fundación Mediterránea.

**Las opiniones de los columnistas son de su exclusiva responsabilidad en ejercicio del derecho constitucional a la libre expresión sin censura previa y no necesariamente reflejan la línea editorial de SRSur News Agency

Seguinos en X: @SRSur_Agency Instagram: @srsurnewsagency